Veröffentlicht: 23. September 2011

Kategorie: Fachartikel

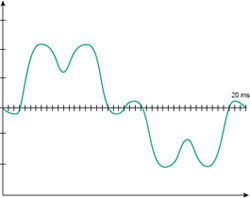

Die Entwicklung der Verbraucher als Ergebnis der technischen Fortschritte des letzten Jahrzehnts auferlegt der Stromversorgung zusätzliche Einschränkungen. So mussten die Schutzeinrichtungen insbesondere auf drei Erscheinungen abgestimmt werden.

- Hohe Oberwellenströme als Folge der Zunahme der Leistungselektronik (Gleichrichter, pulsgesteuerte Umrichter usw.).

- Durch das Einschalten von Verbrauchern mit hohem Einschaltstrom wie zum Beispiel kapazitive Lasten, NS/NSTransformatoren usw. bewirkte Impulsströme.

- Zyklische Ströme als Folge der starken Verbreitung der Automatisierung der Lasten mit sich wiederholenden Arbeitszyklen (Schweißroboter, Erwärmung durch Wellenfolgen).

Der NS-Leistungsschalter

Aufgabe eines Leistungsschalters

Die Hauptaufgabe eines Leistungsschalters ist der Schutz der elektrischen Anlage und der nachgeschalteten Kabel gegen anormale Betriebsbedingungen in der Form von Überströmen und Kurzschlüssen. Um diese Aufgabe wirksam erfüllen zu können, muss der Auslöser des Leistungsschalters die Entwicklung auf dem gebiet der Verbraucher berücksichtigen. Diese Entwicklung ist gekennzeichnet durch:

- Eine zunehmende «Verseuchung» mit Oberwellen.

Die Entwicklung der Leistungselektronik und somit von nichtlinearen Lasten, wie Informationsverarbeitungsmaschinen, Gleichrichter, Reglerschaltern, Choppern usw. und die technische Entwicklung der Verbraucher wie Entladungslampen, Leuchtstofflampen usw. haben das Ausmaß der Oberwellenströme in den Stromversorgungsnetzen erhöht.

- «Impuls»-Ströme, die zumeist von herkömmlichen und neuen Lasten mit hohen Einschaltströmen erzeugt werden:

- Kondensatoren für die Kompensation des cos φ (dessen Referenzwert sich erhöht hat) und NS/NS-Transformatoren,

- jedoch auch Gleichrichter mit Kondensatoren an der Einspeisestelle, die immer mehr Verbreitung finden (Lampen mit elektronischem Starter, Computer usw.).

- «zyklisch» gesteuerte Verbraucher. Die fortschreitende Automatisierung bringt öfter sich wiederholende Einschaltungen von Verbrauchern wie zum Beispiel Motoren in Prozessen, Produktionsrobotern, Wärmeregelungen durch Wellenfolgen usw. mit sich. Parallel zu dieser Entwicklung hat sich die Forderung nach einer besseren Kontinuität der Versorgung verstärkt. Somit gilt:

Um unerwünschte Abschaltungen zu verhindern, um die Anforderungen in Bezug auf Sicherheit und Komfort im tertiären Sektor zu erfüllen, sowie um die mit Stromunterbrüchen in der Industrie verbundenen Kosten zu vermeiden, ist es wesentlich, nur dann abzuschalten, wenn eine tatsächliche Gefahr besteht.

Technologie und Aufbau eines NS-Leistungsschalters

Technologie und Aufbau eines NS-LeistungsschaltersLeistungsschalter von 1 bis 6300 A finden in NS-Anlagen eine breite Anwendung. Für deren Auslöser gibt es zwei Technologien:

1. Magnetothermische Auslöser. Vor allem für Schalter in Wohngebäuden und in der Industrie für niedrigere Bemessungsströme. Bei Geräten des modularen Typs ist der Auslöser in den Leistungsschalter integriert.

2. Elektronische Auslöser. Früher ausschließlich für Schalter mit hohen Bemessungsströmen verwendet. Die Entwicklung geht eindeutig in Richtung auf diesen Auslösertyp (siehe Abb. 1), denn diese Lösung bietet eine hohe Flexibilität und wird immer erschwinglicher.

Die Anwendung der Digitaltechnik, insbesondere der Einsatz von einfachen spezifischen integrierten Schaltungen (ASICs), gestattet die Herstellung von Universal- Leistungsschaltern, die mehr Einstellmöglichkeiten bieten, die Verarbeitung von mehr Informationen sowie die Sicherstellung der nötigen Kommunikation mit der Leittechnik der Anlage.

Magnetothermischer Auslöser

Dieser Auslöser enthält ein Bimetall und eine Elektromagnetspule, die normalerweise in Serie mit dem zu schützenden Kreis geschaltet sind. Das Bimetall spricht desto schneller an, je höher der Strom ist. Die Spule spricht erst bei hohen Überströmen nach dem Prinzip des Elektromagneten praktisch unverzögert an.

Elektronischer Auslöser

Dieser Auslöser enthält Sensoren, eine Verarbeitungs- und Steuerungselektronik und eine Betätigungseinrichtung (Aktor) (siehe Abb. 2).

Bitte klicken Sie auf das Bild für eine größere Ansicht.

Dieser Auslöser enthält ein Bimetall und eine Elektromagnetspule, die normalerweise in Serie mit dem zu schützenden Kreis geschaltet sind. Das Bimetall spricht desto schneller an, je höher der Strom ist. Die Spule spricht erst bei hohen Überströmen nach dem Prinzip des Elektromagneten praktisch unverzögert an.

Elektronischer Auslöser

Dieser Auslöser enthält Sensoren, eine Verarbeitungs- und Steuerungselektronik und eine Betätigungseinrichtung (Aktor) (siehe Abb. 2).

- Sensoren

Die Stromsensoren liefern einerseits ein Abbild des zu messenden Stroms und andererseits den Strom für die Speisung des Auslösers (Auslöser mit Eigenstromversorgung). Da diese Sensoren diese Doppelfunktion haben (Messung und Stromversorgung des Auslösers), verwenden Sie einen magnetischen Kreis («Eisen-Stromwandler », SW).

- Informationsverarbeitung

Diese Verarbeitung umfasst schematisch die folgenden Funktionalitäten (siehe Abb. 3):- Funktion (1) :

Digitalisierung des vom Sensor gelieferten Signals mit Hilfe eines Analog-Digital-Umsetzers, um den Wert des Stroms in Echtzeit zu verfolgen. - Funktion (2) :

Kompensation der Sättigung der SW (falls erforderlich). Die Magnetkern-SW können bei hohen Stromwerten gesättigt werden, welche Erscheinung bei erhöhter Temperatur noch verstärkt wird (siehe Abb. 4). - Funktion (3) :

Berechnung des Effektivwertes des Primärstroms. - Funktion (4) :

Vergleich des Effektivwertes mit den vom Anwender eingestellten Auslösewerten. Je nach dem Wert erfolgt dieser Vergleich mit oder ohne Zeitverzögerung. Bei Überschreitung des Auslösewertes sendet die Elektronik einen elektrischen Befehl an einen Aktor, der diesen Befehl in eine mechanische Auslösung des Leistungsschalters umwandelt.

- Funktion (1) :

- Aktor

Die Problematik des Aktors ist, sofort sehr hohe Kräfte zu entwickeln, ohne jedoch viel Strom zu verbrauchen. Es handelt sich darum, eine Kraft von einigen Newton über einige Millimeter zu produzieren, dass sind einige Joule während einigen Millisekunden oder einige hundert Watt! Deshalb muss der Aktor einen sehr hohen Wirkungsgrad haben. Dies schließt die Verwendung von Elektromagneten (Spulen) aus und erfordert die Anwendung von Energiespeichersystemen. Dadurch wird die ultraschnelle Auslösung des Leistungsschalters unter allen Umständen möglich.