Veröffentlicht: 23. September 2011

Kategorie: Fachartikel

Strommessung

Magnetothermischer Auslöser

Bei diesem Auslösertyp liefert das Bimetall effektiv keine Stromwerte, sondern der Auslöser reagiert thermisch und mechanisch auf den Strom.

Bei diesem Auslösertyp liefert das Bimetall effektiv keine Stromwerte, sondern der Auslöser reagiert thermisch und mechanisch auf den Strom.

- Thermisch

Die Erwärmung eines Bimetalls folgt dem gleichen Prinzip wie die Erwärmung eines Leiters, d.h. die Temperaturerhöhung ist proportional zur von einem Konstanten Strom (I) während einer bestimmten Zeit (t) zugeführten Energie (J = RI&sub2;t). Die Auslösung erfolgt somit durch eine Energie Jo . Daraus ergibt sich eine Beziehung t = f(I). Diese ist normativ (IEC 947-2) durch einen speziellen Punkt (I,t) gekennzeichnet, der einem Überstrom von 30% während 2 Stunden entspricht. Dieser Parameter bestimmt das Bimetall und somit den maximalen Einstellstrom des thermische Auslösers. In der Praxis unterscheidet man- Bimetalle mit direkter Beheizung für kleine Leistungsschalter.

Der durch den Pol des Leistungsschalters fließende Strom fließt ebenfalls vollständig durch das Bimetall. Die Zeitkonstante des Bimetalls ist in diesem Fall klein und mit derjenigen der geschützten Kabel vergleichbar. -

Bimetalle mit indirekter Beheizung für große Leistungsschalter.

Ein vom zu überwachenden Strom durchflossener Leiter wird in unmittelbarer Nähe des Bimetalls angeordnet. Der Abstand, der eine thermische Impedanz bewirkt, führt zu einer Verzögerung der Erwärmung des Bimetalls, wodurch sich deren Zeitkonstante erhöht. Diese Zeitkonstante bleibt jedoch in der Regel wesentlich niedriger als jene der geschützten Kabel.

- Bimetalle mit direkter Beheizung für kleine Leistungsschalter.

- Magnetisch

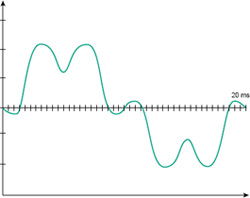

Bei einem Kurzschluss erzeugt der durch die Spule fließende Fehlerstrom ein Magnetfeld, das genügt, um einen Anker anzuziehen. Dieser gibt einen Federmechanismus frei und bewirkt dadurch ein brüskes Öffnen der Kontakte. Die Einstellung des Auslösestroms erfolgt über den Luftspalt. Oberhalb des gewählten Auslösestroms ist die Auslösezeit ziemlich konstant (wenige Millisekunden bis 50 Millisekunden) (siehe Abb. 5). Die magnetothermischen Auslöser messen den Wert des überwachten Stroms nicht.

Elektronischer Auslöser - Thermischer Schutz (Langverzögerung).

Der digitale Auslöser verwendet das Erwärmungs- und Abkühlungsmodell eines Leiters. Er modelliert die Temperatur des Leiters, indem er seine Erwärmung in Echtzeit aufgrund seiner thermischen Gleichung berechnet. Eine gute Annäherung besteht darin, anzunehmen, dass die Erwärmung und Abkühlung eines Kabels zwischen t und t + dt nach den folgenden physikalischen Prinzipien erfolgt:

wobei t = 1/λ = thermische Zeitkonstante des Leiters. Durch digitale Abtastung mit der Frequenz f – wobei dt = 1/f – erhält man eine zu (1) äquivalente numerische Gleichung:

wenn die Messung im Moment t die k-te und die Messung im Moment t + dt die k + 1-te Messung ist.

Die Auflösung dieser numerischen Gleichung ermöglicht somit eine genaue Modellierung der Leitererwärmung. Folglich ist die Gleichung (2), welche die durch Eichung berechnete Temperatur darstellt, nichts anderes als die numerische Übertragungsfunktion eines Tiefpassfilters 1. Ordnung (siehe Abb. 6), an den das Eingangssignal I²k angelegt ist, d.h.:

Sk + 1 ist der Effektivwert Ieff des Strome nach k + 1 Proben. Deshalb liefert ein solches Filter die Kabeltemperatur lediglich in der Form des äquivalenten Effektivwertes des Stroms.

Vorteil der Digitaltechnik:

Das durch die Gleichung (2) gegebene thermische Verhalten eines Kabels entspricht auch der Langverzögerungsfunktion des elektronischen Leistungsschalters. Diese schützt die Kabel und Verbraucher gegen Überströme. Der Wert der Temperatur φ oder ihres durch numerische Filterung berechneten äquivalenten Stroms Ieff wird mit dem eingestellten Langverzögerungs- Auslösewert verglichen, der mit dem zulässigen Grenzwert φm verknüpft ist (siehe Abb. 7), wodurch das digitale Äquivalent zur Funktion des Bimetalls realisiert wird.

Die dauernde Kenntnis des Temperaturäquivalents des Kabels bietet außer der Nichtüberschreitung von qm neue Möglichkeiten für den Schutz der Last und des Kabels, wie:

Die Kurzverzögerungsfunktion schützt das Netz gegen hohe Überströme (in der Stromverteilung in der Regel von der Größenordnung 10 In und vom Anwender einstellbar). Sie wird auf dieselbe Weise wie der Langverzögerungsschutz durch Filterung realisiert, der Effektivwert des Stroms wird jedoch über eine Zeitperiode (einige Millisekunden) verarbeitet, die der für diese Funktion erforderlichen Eingriffsgeschwindigkeit entspricht. Eine vom Anwender einstellbare absichtliche Verzögerung ist ebenfalls in die Informationsverarbeitung eingebaut (siehe Abb. 8).

Realisierung des unverzögerten Schutzes

Der unverzögerte Schutz schützt gegen satte Kurzschlüsse. Die Verarbeitung erfolgt aufgrund des nicht gefilterten Scheitelwertes. Es ist keine Verzögerungsfunktion vorhanden. Der langverzögerte, kurzverzögerte und unverzögerte Schutz ergeben zusammen «die» Auslösekennlinie eines Leistungsschalters mit elektronischer Auslösung (siehe Abb. 9). Nach diesen funktionellen Einzelheiten wollen wir nun untersuchen, wie ein Leistungsschalter mit elektronischem Auslöser gestörte Ströme oder besondere Anwendungen behandelt.

Realisierung des unverzögerten Schutzes

Der unverzögerte Schutz schützt gegen satte Kurzschlüsse. Die Verarbeitung erfolgt aufgrund des nicht gefilterten Scheitelwertes. Es ist keine Verzögerungsfunktion vorhanden. Der langverzögerte, kurzverzögerte und unverzögerte Schutz ergeben zusammen «die» Auslösekennlinie eines Leistungsschalters mit elektronischer Auslösung (siehe Abb. 9). Nach diesen funktionellen Einzelheiten wollen wir nun untersuchen, wie ein Leistungsschalter mit elektronischem Auslöser gestörte Ströme oder besondere Anwendungen behandelt.

Der digitale Auslöser verwendet das Erwärmungs- und Abkühlungsmodell eines Leiters. Er modelliert die Temperatur des Leiters, indem er seine Erwärmung in Echtzeit aufgrund seiner thermischen Gleichung berechnet. Eine gute Annäherung besteht darin, anzunehmen, dass die Erwärmung und Abkühlung eines Kabels zwischen t und t + dt nach den folgenden physikalischen Prinzipien erfolgt:

- Erwärmung

Diese ist der Resultat der Zufuhr von Kalorien vor allem durch die Joulesche Wärme: A i²t dt, wobei A eine vom Widerstand, von der Masse und von der spezifischen Wärme des Leiters abhängige Konstante ist.

- Abkühlung:

Diese ist das Resultat von Wärmeverlusten durch Leitung, Konvektion und Strahlung.

wobei t = 1/λ = thermische Zeitkonstante des Leiters. Durch digitale Abtastung mit der Frequenz f – wobei dt = 1/f – erhält man eine zu (1) äquivalente numerische Gleichung:

wenn die Messung im Moment t die k-te und die Messung im Moment t + dt die k + 1-te Messung ist.

Die Auflösung dieser numerischen Gleichung ermöglicht somit eine genaue Modellierung der Leitererwärmung. Folglich ist die Gleichung (2), welche die durch Eichung berechnete Temperatur darstellt, nichts anderes als die numerische Übertragungsfunktion eines Tiefpassfilters 1. Ordnung (siehe Abb. 6), an den das Eingangssignal I²k angelegt ist, d.h.:

Sk + 1 ist der Effektivwert Ieff des Strome nach k + 1 Proben. Deshalb liefert ein solches Filter die Kabeltemperatur lediglich in der Form des äquivalenten Effektivwertes des Stroms.

Vorteil der Digitaltechnik:

- Sie gestattet eine sehr einfache Berechnung von I²k

- Sie ermöglicht die Berechnung des Effektivwertes Ieff des Stroms und damit der Erwärmung über eine Zeitperiode, die mit den Zeitkonstanten der Leiter (die zwischen einigen Minuten und mehreren Stunden liegen, da die Leiter je nach Größe verschiedene Wärmeleitwiderstände (t) haben) kompatibel ist. Diese Eigenschaft ist in das integrierende IIR-Filter des Berechnungsalgorithmus integriert. Die Zeitkonstante wird durch die Dimensionierung des Leistungsschalters festgelegt, weil diese mit dem Querschnitt und dem Wärmeleitwiderstand der zu schützenden Kabel zusammenhängt.

- Die Echtzeit-Verarbeitung der Gleichung macht diese Berechnung unabhängig von der Netzfrequenz. Diese Behandlung der Erwärmung, die eine Verfolgung der Erwärmungen und Abkühlungen der Leiter gestattet, wird auch «thermisches Gedächtnis» des elektronischen Auslösers genannt.

Das durch die Gleichung (2) gegebene thermische Verhalten eines Kabels entspricht auch der Langverzögerungsfunktion des elektronischen Leistungsschalters. Diese schützt die Kabel und Verbraucher gegen Überströme. Der Wert der Temperatur φ oder ihres durch numerische Filterung berechneten äquivalenten Stroms Ieff wird mit dem eingestellten Langverzögerungs- Auslösewert verglichen, der mit dem zulässigen Grenzwert φm verknüpft ist (siehe Abb. 7), wodurch das digitale Äquivalent zur Funktion des Bimetalls realisiert wird.

Die dauernde Kenntnis des Temperaturäquivalents des Kabels bietet außer der Nichtüberschreitung von qm neue Möglichkeiten für den Schutz der Last und des Kabels, wie:

- Überstromanzeige und Überwachung des geschützten Abgangs.

Eine Anzeige ist möglich, sobald der Einstellstrom oder bestimmte eingestellte Auslöseströme überschritten werden. Damit kann die Belastung des Abgangs überwacht werden. Der Betreiber kann dabei einer Abschaltung infolge von Überstrom zuvorkommen, indem er einen weniger wichtigen Abgang entlastet. Informationen dieser Art machen den Weg frei in Richtung auf Verteilungsautomatiken.

- Speicherung der Erwärmung nach dem Abschalten der Speisung.

Wenn ein Überstrom die Abschaltung des Leistungsschalters bewirkt oder wenn sich eine Unterbrechung der Speisung ereignet (zum Beispiel Übergang auf eine Ersatzstromquelle), wird die Abkühlung weiter verfolgt. Die Überwachung ist hier jedoch anders, da die Elektronik nicht mehr gespeist wird. Vom Moment der Unterbrechung an wird der zeitliche Verlauf der Temperatur der Leiter durch die Entladespannung einer Schaltung mit sehr hoher Zeitkonstante (die der thermischen Zeitkonstante der Leiter entspricht) modelliert.

Die Kurzverzögerungsfunktion schützt das Netz gegen hohe Überströme (in der Stromverteilung in der Regel von der Größenordnung 10 In und vom Anwender einstellbar). Sie wird auf dieselbe Weise wie der Langverzögerungsschutz durch Filterung realisiert, der Effektivwert des Stroms wird jedoch über eine Zeitperiode (einige Millisekunden) verarbeitet, die der für diese Funktion erforderlichen Eingriffsgeschwindigkeit entspricht. Eine vom Anwender einstellbare absichtliche Verzögerung ist ebenfalls in die Informationsverarbeitung eingebaut (siehe Abb. 8).

Realisierung des unverzögerten Schutzes

Der unverzögerte Schutz schützt gegen satte Kurzschlüsse. Die Verarbeitung erfolgt aufgrund des nicht gefilterten Scheitelwertes. Es ist keine Verzögerungsfunktion vorhanden. Der langverzögerte, kurzverzögerte und unverzögerte Schutz ergeben zusammen «die» Auslösekennlinie eines Leistungsschalters mit elektronischer Auslösung (siehe Abb. 9). Nach diesen funktionellen Einzelheiten wollen wir nun untersuchen, wie ein Leistungsschalter mit elektronischem Auslöser gestörte Ströme oder besondere Anwendungen behandelt.

Realisierung des unverzögerten Schutzes

Der unverzögerte Schutz schützt gegen satte Kurzschlüsse. Die Verarbeitung erfolgt aufgrund des nicht gefilterten Scheitelwertes. Es ist keine Verzögerungsfunktion vorhanden. Der langverzögerte, kurzverzögerte und unverzögerte Schutz ergeben zusammen «die» Auslösekennlinie eines Leistungsschalters mit elektronischer Auslösung (siehe Abb. 9). Nach diesen funktionellen Einzelheiten wollen wir nun untersuchen, wie ein Leistungsschalter mit elektronischem Auslöser gestörte Ströme oder besondere Anwendungen behandelt.