Veröffentlicht: 27. Juli 2011

Kategorie: Fachartikel

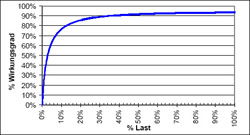

Modularität ist der dritte Ansatz, mit dem Hersteller eine höhere Energieeffizienz erzielen können. Wie aus der Wirkungsgradkurve aus Abbildung 5 hervorgeht, ist eine USV umso effizienter, je näher an Volllast sie betrieben wird.

Modularität

Modularität ist der dritte Ansatz, mit dem Hersteller eine höhere Energieeffizienz erzielen können. Wie aus der Wirkungsgradkurve aus Abbildung 5 hervorgeht, ist eine USV umso effizienter, je näher an Volllast sie betrieben wird. Durch eine modulare Bauweise kann ein USV-System möglichst genau auf die jeweilige Last abgestimmt werden, so dass es sich im Normalbetrieb möglichst weit rechts auf der Wirkungsgradkurve befindet. Ein Beispiel für die hocheffiziente Abstimmung von Kapazität und Last sind Blade-Server, die mittlerweile in jedem Datencenter anzutreffen sind (Abbildung 7).

Die Blade-Server-Architektur zeichnet sich durch zwei zentrale Designmerkmale aus, die in USV-Systemen gewinnbringend genutzt werden können: Sie ist modular und sie ist skalierbar.

Ein Blade-Server ist insofern modular, als der Kunde den Rahmen kauft und dann Standard-Blades einbaut, um die gewünschte Verarbeitungsleistung für seine Anwendung zu erhalten. Je mehr Blades er einbaut, desto leistungsfähiger wird der Server. Somit handelt es sich um ein skalierbares System, das an den jeweiligen Rechenbedarf angepasst werden kann.

Stellen Sie sich nun ein USV-System vor, das nach dem gleichen Prinzip modulare Leistungsbauelemente enthält. Ein Beispiel hierfür wäre ein USV-Gehäuse mit einer Ausgangsleistung von 1 MW, bei dem mit zunehmender Last weitere Leistungsmodule eingebaut werden könnten, um die gewünschte Ausgangskapazität zu erzielen. Das System könnte bei Bedarf von 200 kW bis auf 1 MW erweitert werden. Das Resultat überzeugt in jeder Hinsicht: Sie vermeiden unnötige Ausgaben, indem Sie nur die tatsächlich benötigten Komponenten erwerben, und die USV arbeitet mit einem höheren Lastpegel, da ihre Kapazität auf die tatsächliche Last abgestimmt ist. Und das führt wiederum zu einem besserem Wirkungsgrad. Der folgende Vergleich macht die Vorteile der bedarfsgerechten Auslegung mit Blick auf den Wirkungsgrad deutlich und geht dabei wieder von einer Last von 300 kW aus.

Modularität ist der dritte Ansatz, mit dem Hersteller eine höhere Energieeffizienz erzielen können. Wie aus der Wirkungsgradkurve aus Abbildung 5 hervorgeht, ist eine USV umso effizienter, je näher an Volllast sie betrieben wird. Durch eine modulare Bauweise kann ein USV-System möglichst genau auf die jeweilige Last abgestimmt werden, so dass es sich im Normalbetrieb möglichst weit rechts auf der Wirkungsgradkurve befindet. Ein Beispiel für die hocheffiziente Abstimmung von Kapazität und Last sind Blade-Server, die mittlerweile in jedem Datencenter anzutreffen sind (Abbildung 7).

Die Blade-Server-Architektur zeichnet sich durch zwei zentrale Designmerkmale aus, die in USV-Systemen gewinnbringend genutzt werden können: Sie ist modular und sie ist skalierbar.

Ein Blade-Server ist insofern modular, als der Kunde den Rahmen kauft und dann Standard-Blades einbaut, um die gewünschte Verarbeitungsleistung für seine Anwendung zu erhalten. Je mehr Blades er einbaut, desto leistungsfähiger wird der Server. Somit handelt es sich um ein skalierbares System, das an den jeweiligen Rechenbedarf angepasst werden kann.

Stellen Sie sich nun ein USV-System vor, das nach dem gleichen Prinzip modulare Leistungsbauelemente enthält. Ein Beispiel hierfür wäre ein USV-Gehäuse mit einer Ausgangsleistung von 1 MW, bei dem mit zunehmender Last weitere Leistungsmodule eingebaut werden könnten, um die gewünschte Ausgangskapazität zu erzielen. Das System könnte bei Bedarf von 200 kW bis auf 1 MW erweitert werden. Das Resultat überzeugt in jeder Hinsicht: Sie vermeiden unnötige Ausgaben, indem Sie nur die tatsächlich benötigten Komponenten erwerben, und die USV arbeitet mit einem höheren Lastpegel, da ihre Kapazität auf die tatsächliche Last abgestimmt ist. Und das führt wiederum zu einem besserem Wirkungsgrad. Der folgende Vergleich macht die Vorteile der bedarfsgerechten Auslegung mit Blick auf den Wirkungsgrad deutlich und geht dabei wieder von einer Last von 300 kW aus.

Die quantitative Auswirkung einer modularen Bauweise

1N-Modularitätsvergleich – Vergleich bedarfsgerechte USV und überdimensionierte USV

Konfiguration A ist eine skalierbare 1-MW-USV mit Onine-Deltawandlung, die mit zwei 200-kW-Modulen (400 kW) auf den tatsächlichen Bedarf zugeschnitten ist. Konfiguration B ist die gleiche USV, die jedoch mit insgesamt fünf 200-kW-Modulen (1 MW) deutlich überdimensioniert ist. Abbildung 84 zeigt die Wirkungsgradkurve der beiden Systeme.

Das Diagramm markiert die beiden Punkte der Kurve, an denen der Vergleich erfolgt (75 % Last und 30 % Lat für Konfiguration A bzw. B). Die beiden Punkte entsprechen einem Wirkungsgrad von 96,87 % bzw. 94,87 %. Tabelle 5 enthält eine Analyse von Wirkungsgrad und Kosten der beiden Konfigurationen. Während die proportionalen Verluste bei beiden Systemen äquivalent sind, ist der Leerlaufverlust der überdimensionierten USV 2,5 Mal größer als derjenige der bedarfsgerecht ausgelegten USV. Dem Plus an Wirkungsgrad steht allerdings eine geringfügige Steigerung des quadratischen Verlustes gegenüber, der bei Konfiguration A 2,5 Mal größer ist als bei der überdimensionierten Konfiguration B. Der Grund hierfür besteht darin, dass der quadratische Verlust mit steigender Last stärker ausgeprägt ist.

Tabelle 5 – 10-Jahres-Analyse von Wirkungsgrad und Kosten bei einer 300-kW-Last – Vergleich skalierbare Deltawandlungs-USV mit bedarfsgerechter und überdimensionierter Auslegung (1N)

Der folgende Vergleich zeigt, wie sich die Kosteneinsparungen bei einem redundanten Design weiter steigern lassen.

1N-Modularitätsvergleich – Vergleich bedarfsgerechte USV und überdimensionierte USV

Konfiguration A ist eine skalierbare 1-MW-USV mit Onine-Deltawandlung, die mit zwei 200-kW-Modulen (400 kW) auf den tatsächlichen Bedarf zugeschnitten ist. Konfiguration B ist die gleiche USV, die jedoch mit insgesamt fünf 200-kW-Modulen (1 MW) deutlich überdimensioniert ist. Abbildung 84 zeigt die Wirkungsgradkurve der beiden Systeme.

Das Diagramm markiert die beiden Punkte der Kurve, an denen der Vergleich erfolgt (75 % Last und 30 % Lat für Konfiguration A bzw. B). Die beiden Punkte entsprechen einem Wirkungsgrad von 96,87 % bzw. 94,87 %. Tabelle 5 enthält eine Analyse von Wirkungsgrad und Kosten der beiden Konfigurationen. Während die proportionalen Verluste bei beiden Systemen äquivalent sind, ist der Leerlaufverlust der überdimensionierten USV 2,5 Mal größer als derjenige der bedarfsgerecht ausgelegten USV. Dem Plus an Wirkungsgrad steht allerdings eine geringfügige Steigerung des quadratischen Verlustes gegenüber, der bei Konfiguration A 2,5 Mal größer ist als bei der überdimensionierten Konfiguration B. Der Grund hierfür besteht darin, dass der quadratische Verlust mit steigender Last stärker ausgeprägt ist.

| Konfiguration A – Deltawandlung | |||||||

| Konfiguration B – Deltawandlung |

Der folgende Vergleich zeigt, wie sich die Kosteneinsparungen bei einem redundanten Design weiter steigern lassen.

2N-Modularitätsvergleich – Vergleich bedarfsgerechte USV und überdimensionierte USV

Konfiguration A ist eine 2N-Architektur (System plus System) mit skalierbaren 1-MW-USVen mit Online- Deltawandlung, die mit zwei 200-kW-Modulen (400 kW) pro USV bedarfsgerecht ausgelegt ist. Konfiguration B ist identisch mit Konfiguration A, wobei jedoch jede USV mit insgesamt fünf 200-kW-Modulen (1 MW) deutlich überdimensioniert ist. Tabelle 8 enthält eine Analyse von Wirkungsgrad und Kosten der beiden Konfigurationen. Interessant ist dabei, dass – obwohl das Verhältnis von proportionalem und Leerlaufverlust für die beiden USVen identisch mit dem Modularitätsvergleich für die 1N-Architektur ist – die Kosteneinsparungen über 10 Jahre hinweg dennoch auf 53 % ansteigen. Auch dieser Effekt ist auf den quadratischen Verlust zurückzuführen, da er bei niedrigerer Last einen geringen Prozentsatz der Gesamtverluste ausmacht.

Tabelle 6 – 10-Jahres-Analyse von Wirkungsgrad und Kosten bei einer 300-kW-Last – Vergleich skalierbare Deltawandlungs-USV mit bedarfsgerechter und überdimensionierter Auslegung (2N)

Konfiguration A ist eine 2N-Architektur (System plus System) mit skalierbaren 1-MW-USVen mit Online- Deltawandlung, die mit zwei 200-kW-Modulen (400 kW) pro USV bedarfsgerecht ausgelegt ist. Konfiguration B ist identisch mit Konfiguration A, wobei jedoch jede USV mit insgesamt fünf 200-kW-Modulen (1 MW) deutlich überdimensioniert ist. Tabelle 8 enthält eine Analyse von Wirkungsgrad und Kosten der beiden Konfigurationen. Interessant ist dabei, dass – obwohl das Verhältnis von proportionalem und Leerlaufverlust für die beiden USVen identisch mit dem Modularitätsvergleich für die 1N-Architektur ist – die Kosteneinsparungen über 10 Jahre hinweg dennoch auf 53 % ansteigen. Auch dieser Effekt ist auf den quadratischen Verlust zurückzuführen, da er bei niedrigerer Last einen geringen Prozentsatz der Gesamtverluste ausmacht.

| Konfiguration A – Deltawandlung | |||||||

| Konfiguration B – Deltawandlung |

Die quantitative Auswirkung von Topologie und Modularität

Aus den bisherigen Systemvergleichen dürfte deutlich geworden sein, wie sich mittels Topologie und Modularität der Wirkungsgrad steigern lässt. Ließe sich dieser Effekt möglicherweise noch steigern, indem man die beiden Faktoren miteinander kombiniert? Die folgenden Vergleichsszenarien geben die Antwort auf diese Frage.

1N-Topologie- und Modularitätsvergleich – Vergleich bedarfsgerechte USV mit Deltawandlung und überdimensionierte USV mit Doppelwandlung

Konfiguration A ist eine skalierbare 1-MW-USV mit Online-Deltawandlung, die mit zwei 200-kW-Modulen (400 kW) bedarfsgerecht ausgelegt ist. Konfiguration B ist eine 1-MW-USV mit Online-Doppelwandlung, die nicht skalierbar und damit überdimensioniert ist. In beiden Fällen soll die Last 300 kW betragen. Der Wirkungsgrad von Konfiguration A bei einer Last von 30 % beträgt 96,9 %, während Konfiguration B nur einen Wirkungsgrad von 88,7 % erreicht. Der direkte Vergleich ergibt also eine Differenz von 8,2 Prozentpunkten.

Tabelle 7 zeigt, dass die wirkungsgradbedingten Kosten um 75 % reduziert werden können, wenn anstelle einer nicht skalierbaren, überdimensionierten Doppelwandlungs-USV eine skalierbare, bedarfsgerecht ausgelegte USV mit Deltawandlung eingesetzt wird. Bei dieser 1N-Architektur sind die Gesamt-Stromkosten für Konfiguration B nahezu vier Mal höher als für Konfiguration A. Außerdem macht der Leerlaufverlust bei Konfiguration A lediglich 39 % aller Verluste aus, d. h. er ist um nahezu die Hälfte niedriger als bei Konfiguration B (60 %). Abbildung 9 schlüsselt die Stromkosten aufgrund der diversen elektrischen Verluste für eine 1N-Architektur auf.

Tabelle 7 – 10-Jahres-Analyse von Wirkungsgrad und Kosten bei einer 300-kW-Last – Vergleich bedarfsgerecht ausgelegte Deltawandlungs-USV und nicht skalierbare Doppelwandlungs-USV ohne Redundanz (1N-Architektur)

Die in Tabelle 7 genannten Kosten verdoppeln sich nahezu, wenn bei den Konfigurationen A und B eine redundante 2N-Architektur (System plus System) zugrunde gelegt wird. In diesem Fall sind die Gesamt- Stromkosten für Konfiguration B quasi fünf Mal höher als für Konfiguration A (Tabelle 8). Aus den Abbildungen 9 und 10 wird ersichtlich, dass der Leerlaufverlust als größter Kostentreiber fungiert. Dabei ist zu beachten, dass – obwohl sich der quadratische Verlust aufgrund der 2N-Architektur halbiert –, dies die Verdoppelung des Leerlaufverlustes nicht wettmachen kann, da der Leerlaufverlust bei allen Lastpegeln den größten prozentualen Anteil an allen Verlusten bildet.

Tabelle 8 – 10-Jahres-Analyse von Wirkungsgrad und Kosten bei einer 300-kW-Last – Vergleich bedarfsgerecht ausgelegte Deltawandlungs-USV und nicht skalierbare Doppelwandlungs-USV mit 2N-Redundanz (System plus System)

Aus diesen Gegenüberstellungen ist ersichtlich, dass sich ein höherer USV-Wirkungsgrad auf zweierlei Arten erzielen lässt: durch eine Topologie mit einem besseren Wirkungsgrad und durch die bedarfsgerechte Auslegung des USV-Systems. In den hier genannten Beispielen führt der topologiebezogene Ansatz unbestritten zur deutlichsten Steigerung des Wirkungsgrades. Allerdings muss hierfür eine zusätzliche USV erworben werden, was wiederum nur praktikabel ist, wenn die Nutzlebensdauer der vorhandenen USV abgelaufen ist. Wenn alternativ die bedarfsgerechte Auslegung des USV-Systems gewählt wird, führt dies nicht zwangsläufig zur Notwendigkeit einer neuen USV. Bei einer Konfiguration mit mehreren USVSystemen lässt sich eine bedarfsgerechte Auslegung realisieren, indem die Lasten auf ein oder mehrere USV-Systeme verschoben werden, so dass Systeme ohne Last abgeschaltet werden könnten. Diese Vorgehensweise findet auch bei Klimaanlagen von überdimensionierten Datencentern Verwendung.

Abbildung 11 zeigt ein Beispiel einer modularen 1-MW-USV, die in Schritten von 200 kW skaliert werden kann. Unterm Strich ergeben sich dabei sinkende Gesamtbetriebskosten (TCO), da der Kapitalbedarf von vornherein geringer ist und die laufenden Kosten für den Systembetrieb ebenfalls niedriger ausfallen.

Neben einer besseren elektrischen Effizienz durch die Anpassung der USV-Leistung an die jeweilige Last, bietet ein modularer USV-Aufbau weitere Vorteile, die sich positiv auf Verfügbarkeit, Flexibilität und TCO auswirken. Eine ausführliche Beschreibung dieser Vorteile kann dem APC White Paper Nr. 116, „Standardisierung und Modularität in der physikalischen Infrastruktur für hochverfügbare Netzwerke“ entnommen werden.

Neben einer besseren elektrischen Effizienz durch die Anpassung der USV-Leistung an die jeweilige Last, bietet ein modularer USV-Aufbau weitere Vorteile, die sich positiv auf Verfügbarkeit, Flexibilität und TCO auswirken. Eine ausführliche Beschreibung dieser Vorteile kann dem APC White Paper Nr. 116, „Standardisierung und Modularität in der physikalischen Infrastruktur für hochverfügbare Netzwerke“ entnommen werden.

Worauf Sie achten sollten:

Aus den bisherigen Systemvergleichen dürfte deutlich geworden sein, wie sich mittels Topologie und Modularität der Wirkungsgrad steigern lässt. Ließe sich dieser Effekt möglicherweise noch steigern, indem man die beiden Faktoren miteinander kombiniert? Die folgenden Vergleichsszenarien geben die Antwort auf diese Frage.

1N-Topologie- und Modularitätsvergleich – Vergleich bedarfsgerechte USV mit Deltawandlung und überdimensionierte USV mit Doppelwandlung

Konfiguration A ist eine skalierbare 1-MW-USV mit Online-Deltawandlung, die mit zwei 200-kW-Modulen (400 kW) bedarfsgerecht ausgelegt ist. Konfiguration B ist eine 1-MW-USV mit Online-Doppelwandlung, die nicht skalierbar und damit überdimensioniert ist. In beiden Fällen soll die Last 300 kW betragen. Der Wirkungsgrad von Konfiguration A bei einer Last von 30 % beträgt 96,9 %, während Konfiguration B nur einen Wirkungsgrad von 88,7 % erreicht. Der direkte Vergleich ergibt also eine Differenz von 8,2 Prozentpunkten.

Tabelle 7 zeigt, dass die wirkungsgradbedingten Kosten um 75 % reduziert werden können, wenn anstelle einer nicht skalierbaren, überdimensionierten Doppelwandlungs-USV eine skalierbare, bedarfsgerecht ausgelegte USV mit Deltawandlung eingesetzt wird. Bei dieser 1N-Architektur sind die Gesamt-Stromkosten für Konfiguration B nahezu vier Mal höher als für Konfiguration A. Außerdem macht der Leerlaufverlust bei Konfiguration A lediglich 39 % aller Verluste aus, d. h. er ist um nahezu die Hälfte niedriger als bei Konfiguration B (60 %). Abbildung 9 schlüsselt die Stromkosten aufgrund der diversen elektrischen Verluste für eine 1N-Architektur auf.

| Konfiguration A – Deltawandlung | |||||||

| Konfiguration B – Deltawandlung |

Die in Tabelle 7 genannten Kosten verdoppeln sich nahezu, wenn bei den Konfigurationen A und B eine redundante 2N-Architektur (System plus System) zugrunde gelegt wird. In diesem Fall sind die Gesamt- Stromkosten für Konfiguration B quasi fünf Mal höher als für Konfiguration A (Tabelle 8). Aus den Abbildungen 9 und 10 wird ersichtlich, dass der Leerlaufverlust als größter Kostentreiber fungiert. Dabei ist zu beachten, dass – obwohl sich der quadratische Verlust aufgrund der 2N-Architektur halbiert –, dies die Verdoppelung des Leerlaufverlustes nicht wettmachen kann, da der Leerlaufverlust bei allen Lastpegeln den größten prozentualen Anteil an allen Verlusten bildet.

| Konfiguration A – Deltawandlung | |||||||

| Konfiguration B – Deltawandlung |

Aus diesen Gegenüberstellungen ist ersichtlich, dass sich ein höherer USV-Wirkungsgrad auf zweierlei Arten erzielen lässt: durch eine Topologie mit einem besseren Wirkungsgrad und durch die bedarfsgerechte Auslegung des USV-Systems. In den hier genannten Beispielen führt der topologiebezogene Ansatz unbestritten zur deutlichsten Steigerung des Wirkungsgrades. Allerdings muss hierfür eine zusätzliche USV erworben werden, was wiederum nur praktikabel ist, wenn die Nutzlebensdauer der vorhandenen USV abgelaufen ist. Wenn alternativ die bedarfsgerechte Auslegung des USV-Systems gewählt wird, führt dies nicht zwangsläufig zur Notwendigkeit einer neuen USV. Bei einer Konfiguration mit mehreren USVSystemen lässt sich eine bedarfsgerechte Auslegung realisieren, indem die Lasten auf ein oder mehrere USV-Systeme verschoben werden, so dass Systeme ohne Last abgeschaltet werden könnten. Diese Vorgehensweise findet auch bei Klimaanlagen von überdimensionierten Datencentern Verwendung.

Abbildung 11 zeigt ein Beispiel einer modularen 1-MW-USV, die in Schritten von 200 kW skaliert werden kann. Unterm Strich ergeben sich dabei sinkende Gesamtbetriebskosten (TCO), da der Kapitalbedarf von vornherein geringer ist und die laufenden Kosten für den Systembetrieb ebenfalls niedriger ausfallen.

Neben einer besseren elektrischen Effizienz durch die Anpassung der USV-Leistung an die jeweilige Last, bietet ein modularer USV-Aufbau weitere Vorteile, die sich positiv auf Verfügbarkeit, Flexibilität und TCO auswirken. Eine ausführliche Beschreibung dieser Vorteile kann dem APC White Paper Nr. 116, „Standardisierung und Modularität in der physikalischen Infrastruktur für hochverfügbare Netzwerke“ entnommen werden.

Neben einer besseren elektrischen Effizienz durch die Anpassung der USV-Leistung an die jeweilige Last, bietet ein modularer USV-Aufbau weitere Vorteile, die sich positiv auf Verfügbarkeit, Flexibilität und TCO auswirken. Eine ausführliche Beschreibung dieser Vorteile kann dem APC White Paper Nr. 116, „Standardisierung und Modularität in der physikalischen Infrastruktur für hochverfügbare Netzwerke“ entnommen werden.

Worauf Sie achten sollten:

- Überprüfen Sie bei der Evaluierung von USV-Systemen unbedingt den Wirkungsgrad und lassen Sie sich vom Hersteller Wirkungsgradkurven vorlegen.

- Bedenken Sie, dass der Wirkungsgrad einer jeden USV bei geringer Last niedriger ausfällt. Achten Sie deshalb darauf, dass die Herstellerangaben zum Wirkungsgrad als eine Funktion der Last angegeben werden und nicht nur ein Einzelwert bei Volllast genannt wird.

- Wählen Sie eine modulare USV-Architektur, mit der Sie die USV-Leistung möglichst präzise an die tatsächliche Last anpassen können. Dieser Ansatz schlägt sich in einem deutlich höheren Wirkungsgrad nieder.

- Informieren Sie sich über Demand Side Management- Programme Ihres Versorgungsunternehmens.

- Erkundigen Sie sich, welche Voraussetzungen für eine „Green Building“-Zertifizierung gegeben sein müssen.