Veröffentlicht: 23. September 2011

Kategorie: Fachartikel

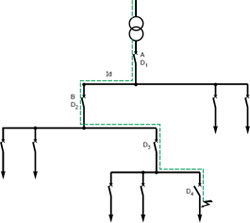

Die Energieselektivität ist eine Verbesserung und Verallgemeinerung der im vorhergehenden Kapitel beschriebenen «Pseudo-Zeitselektivität»: Die Selektivität ist vollständig, wenn für jeden Ip die Energie, die der nachgeordnete Leistungsschalter durchlässt, niedriger ist als die Energie, die erforderlich ist, damit der Auslöser des vorgeschalteten Leistungsschalters anspricht.

Die technische Verwirklichung des Prinzips der Energieselektivität ist der Gegenstand eines von Merlin Gerin angemeldeten Patentes und führte zur Entwicklung der Leistungsschalter Compact Typ NS. Diese schnellen und stark strombegrenzenden Leistungsschalter entsprechen der Entwicklung des Bedarfs:

Darstellungsrahmen der Energien

Die gewöhnlich für Selektivitätsuntersuchungen verwendeten Kennlinien tc = f (Ip) sind für strombegrenzende Leistungsschalter unbrauchbar, wenn die Ströme höher sind als 25 In (was bei der Frequenz 50 Hz Ausschaltzeiten von weniger als 10 ms entspricht). Die Selektivität muss aufgrund von Ausgleichsvorgängen untersucht werden und nicht mehr aufgrund von periodischen Vorgängen. Das Verständnis der Energieselektivität erfordert die Darstellung und Verwendung:

Ausgehend von diesen Gleichungen ist es möglich, das Achsensystem I² . t/Ip zu verbessern, um zusätzliche Informationen zu erhalten: virtuelle Ausschaltzeit (tvc) und begrenzter Scheitelwert von i (îc).

Zeitgeraden (siehe Abb. 11)

Für eine bestimmte Frequenz kann ein Netz von Geraden für konstante Ausschaltzeiten in das doppeltlogarithmische Gitter eingetragen werden. Beispiel für f = 50 Hz:

Ebenso kann aufgrund der Gleichung

ein Netz von Kurven für konstante Grenzscheitelströme in das Basisgitter eingetragen werden (siehe Abb. 11). Es ist zu bemerken, dass dieser Darstellungsrahmen eine Charakterisierung der Leistungsschalter und Auslöser bei 50 Hz für dreipolige, zweipolige oder einpolige Kurzschlüsse gestattet.

- Erhöhung der installierten Leistung, was eine Erhöhung der Kurzschlussströme und damit des Ausschaltvermögens mit sich bringt.

- Bestrebungen, die Beanspruchungen der Anlage minimal zu halten und den Kurzschlussstrom in Bezug auf Stärke und Dauer zu begrenzen.

Darstellungsrahmen der Energien

Die gewöhnlich für Selektivitätsuntersuchungen verwendeten Kennlinien tc = f (Ip) sind für strombegrenzende Leistungsschalter unbrauchbar, wenn die Ströme höher sind als 25 In (was bei der Frequenz 50 Hz Ausschaltzeiten von weniger als 10 ms entspricht). Die Selektivität muss aufgrund von Ausgleichsvorgängen untersucht werden und nicht mehr aufgrund von periodischen Vorgängen. Das Verständnis der Energieselektivität erfordert die Darstellung und Verwendung:

- der Stromwelle, die der Leistungsschalter bei der Unterbrechung durchlässt und durch ihr Joulesches Integral ∫i² . dt (oft durch I² . t ausgedrückt) dargestellt wird und der Ausschaltenergie entspricht (Ec).

- der Empfindlichkeit der Auslöser für die Energie, die dem Stromimpuls entspricht.

Ausgehend von diesen Gleichungen ist es möglich, das Achsensystem I² . t/Ip zu verbessern, um zusätzliche Informationen zu erhalten: virtuelle Ausschaltzeit (tvc) und begrenzter Scheitelwert von i (îc).

Zeitgeraden (siehe Abb. 11)

Für eine bestimmte Frequenz kann ein Netz von Geraden für konstante Ausschaltzeiten in das doppeltlogarithmische Gitter eingetragen werden. Beispiel für f = 50 Hz:

- Die Gerade für t = 20 ms entspricht der am meisten angetroffenen Ausschaltzeit, wenn Ip höher ist als der Schwellwert der Schnellauslöser und niedriger als der Wert für das Abheben der Kontakte:

- t = 10 ms ist die Ausschaltzeit am Begrenzungsschwellwert:

- t = 9 bis 4 ms drücken das Strombegrenzungsverhalten des Leistungsschalters aus:

Ebenso kann aufgrund der Gleichung

ein Netz von Kurven für konstante Grenzscheitelströme in das Basisgitter eingetragen werden (siehe Abb. 11). Es ist zu bemerken, dass dieser Darstellungsrahmen eine Charakterisierung der Leistungsschalter und Auslöser bei 50 Hz für dreipolige, zweipolige oder einpolige Kurzschlüsse gestattet.

Charakterisierung eines Leistungsschalters Compact Typ NS

Darstellung des Ausschalt I² . t

Die Charakteristik des I2². t, das ein Leistungsschalter durchlässt, geht aus genormten Typprüfungen oder numerischen Simulationen hervor, die für eine bestimmte Spannung und Frequenz durchgeführt werden. Die folgenden Kennlinien entsprechen dreiphasigen Kurzschlüssen bei 400 V/ 50 Hz. Dieselben Kennlinien können für andere Spannungen oder Frequenzen aufgezeichnet werden. Die eingetragenen Werte sind die erhaltenen Maximalwerte für verschiedene Einschaltwinkel (obere Grenzwerte) (siehe Abb. 12).

Interpretation der Kennlinie Der Kurve der Abbildung 12 zeigt einen Leistungsschalter Compact Typ NS, Baugröße 250 A, der mit einem elektromechanischen Auslöser mit abhängiger Kurzverzögerung (CRD), dessen Schwellwert 10 In beträgt, ausgerüstet ist, können verschiedene Informationen entnommen werden. Sie charakterisieren die einzelnen Phasen der Ausschaltverhaltens des strombegrenzenden Leistungsschalters in Abhängigkeit vom Wert des prospektiven Kurzschlussstroms Ip.

Darstellung des Ausschalt I² . t

Die Charakteristik des I2². t, das ein Leistungsschalter durchlässt, geht aus genormten Typprüfungen oder numerischen Simulationen hervor, die für eine bestimmte Spannung und Frequenz durchgeführt werden. Die folgenden Kennlinien entsprechen dreiphasigen Kurzschlüssen bei 400 V/ 50 Hz. Dieselben Kennlinien können für andere Spannungen oder Frequenzen aufgezeichnet werden. Die eingetragenen Werte sind die erhaltenen Maximalwerte für verschiedene Einschaltwinkel (obere Grenzwerte) (siehe Abb. 12).

Interpretation der Kennlinie Der Kurve der Abbildung 12 zeigt einen Leistungsschalter Compact Typ NS, Baugröße 250 A, der mit einem elektromechanischen Auslöser mit abhängiger Kurzverzögerung (CRD), dessen Schwellwert 10 In beträgt, ausgerüstet ist, können verschiedene Informationen entnommen werden. Sie charakterisieren die einzelnen Phasen der Ausschaltverhaltens des strombegrenzenden Leistungsschalters in Abhängigkeit vom Wert des prospektiven Kurzschlussstroms Ip.

- Punkt A: Wenn der Kurzschlussstrom die Auslöseschwelle des Auslösers erreicht, beträgt die Ausschaltzeit für einen INS- oder CRD-Auslöser typisch 50 ms.

- Punkt B: Wenn der Kurzschlussstrom höher als der Schwellwert des Auslösers ist, nimmt die Ausschaltzeit ab und pendelt sich ab 16 In auf 20 ms ein.

- Punkt C: Wenn der Kurzschlussstrom dem Schwellwert für das Abheben der Kontakte entspricht, beginnt die Strombegrenzung durch die Einfügung einer Lichtbogenspannung in den Stromkreis. Diese Begrenzung bewirkt eine Aufhebung der Phasenverschiebung zwischen der Spannung und dem Strom und damit eine Reduktion der Kurzschlussabschaltzeit von 20 auf 10 ms bei zunehmendem Ip.

- Punkt D: Wenn der Kurzschlussstrom ungefähr dem 1,7fachen des Schwellwertes für das Abheben der Kontakte entspricht, genügt die Aufreißenergie der Kontakte, damit sie sich vollständig öffnen. Die Ausschaltzeit beträgt in diesem Fall typisch 10 ms. Diese Unterbrechung vom Reflex-Typ ist autonom und benötigt nur einen Auslöser, um den ausgeschalteten Zustand des Leistungssschalters zu bestätigen und zu verhindern, dass sich die Kontakte ungewollt wieder schließen.

- Bereich E: Wenn sich der Kurzschlussstroms über den 2fachen Schwellwert für das Abheben der Kontakte entwickelt, wird die Begrenzung des Kurzschlussstroms zunehmend wirksam, was sich als immer kürzere Ausschaltzeiten auswirkt.

- Punkt F: Das Ende der Kennlinie stellte den Grenzwert des Ausschaltvermögens des Leistungsschalters dar.

- Schwellwert des Auslösers (I Schwellwert; Punkt A)

- Ausschalt-I² . t in Funktion des prospektiven Stroms

- Strom für den Beginn der Abhebens der Kontakte (Ir; Punkt C)

- Ausschaltvermögen (Punkt F)

- Ausschaltzeit (tvc ) in Funktion des prospektiven Stroms

- Begrenzter Scheitelwert (îc ) in Funktion des prospektiven Stroms

- Strom, über welchem tvc < 10 ms (Beginn der Strombegrenzung)