Bei einer vorhandenen äußeren Blitzschutzanlage müssen alle in eine zu schützende bauliche Anlage eingeführten Leitungen der elektrischen Energie- und Informationstechnik unter Beachtung folgender Kriterien in den Blitzschutz-Potentialausgleich einbezogen werden:

- Für den Anschluss von aktiven Leitern ungeschirmter Leitungen müssen Überspan-nungsschutzgeräte (Blitzstromableiter) des Typs 1 (früher Typ B) eingesetzt werden.

- Bei geschirmten Leitungen ist der Schirm anzuschließen. Zur Begrenzung der Überspannung an den aktiven Leitern müssen - wenn notwendig - Überspannungsschutzgeräte eingesetzt werden.

- in TN-Systemen muss der PE- oder PEN-Leiter, in TT-Systemen der PE-Leiter direkt mit der Potentialausgleichsschiene verbunden werden.

Wenn eine individuelle Berechnung nicht möglich ist, kann angenommen werden, dass ein Anteil IE von ca. 50 % des gesamten Blitzstroms I in die Erdungsanlage der baulichen Anlage fließt. Der verbleibende Anteil IS von 50 % verteilt sich auf die metallenen Teile und Versorgungsleitungen, die in die bauliche Anlage eingeführt sind.

In Anlagen ohne äußere Blitzschutzanlage ist ein Überspannungsschutz mit Ableitern der Typen 2 und 3 ausreichend. Ein Blitzstrom-Potentialausgleich ist nicht erforderlich!

1.1 Anforderungen an Überspannungs-Schutzeinrichtungen

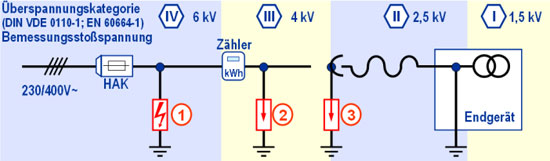

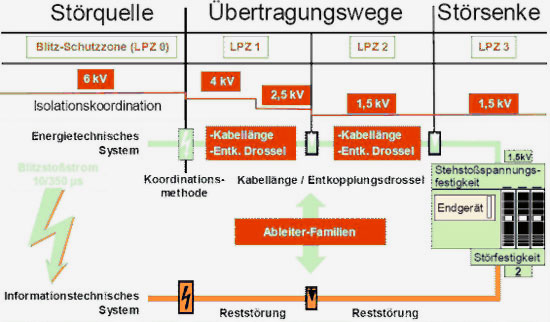

Überspannungs-Schutzeinrichtungen müssen die elektrische Anlage so schützen, dass an den nach geschalteten elektrischen Betriebsmitteln keine Schäden durch Überspannungen entstehen. Elektrische Betriebsmittel werden entsprechend ihres Einsatzes nach DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) in vier Überspannungskategorien eingeteilt (Bild 1.1). Das Bild 1.2 zeigt die Anforderungen an Überspannungsschutzeinrichtungen.

|

Anwendung |

Alte Bezeichnung nach |

Neue Bezeichnung nach |

Typischer Schutz-pegel usp |

Überspannungs-kategorie nach | |

|

1 |

- Blitzschutzpotentialausgleich - Blitzströme und |

Ableiter der |

SPD Typ 1 oder |

< 3,5 kV |

IV |

|

2 |

- Überspannungsschutz gemäß DIN VDE 0100-443 |

Ableiter der |

SPD Typ 2 oder |

< 1,5 kV |

III |

|

3 |

- Überspannungsschutz für Endstromkreise |

Ableiter der |

SPD Typ 3 oder |

< 1 kV Prüfstrom |

II |

1.2 Anordnung von Blitzstrom- und Überspannungsableitern

Für die Einspeisung müssen zum Zweck des Blitzschutz-Potentialausgleichs Überspannungs-Schutzeinrichtungen SPD Typ 1 (früher Blitzstromableiter der Anforderungsklasse B) eingesetzt werden. Damit die Ableiter in den Vorzählerbereich gesetzt werden dürfen, müssen sie den Anforderungen der VDN Richtlinie "Überspannungs-Schutzeinrichtungen Typ 1" genügen. Eine Forderung ist zum Beispiel, dass ausschließlich Überspannungs-Schutzeinrichtungen des Typs 1 auf Funkenstreckenbasis eingesetzt werden dürfen, die keinen Betriebsstrom durch Zu-standsüberwachungseinrichtungen, z. B. LEDs, verursachen.

Nach den Blitzstromableitern (SPD Typ 1), die den großen Blitzstrom beherrschen und die Spannung auf maximal 6 kV begrenzen (die Geräte der meisten Hersteller liegen hier schon un-terhalb von 3,5 kV), wird der Einsatz von Überspannungsschutzgeräten der Typen 2 und 3 zur weiteren Begrenzung auf 4, 2,5 bzw. 1,5 kV erforderlich (Bild 1.1).

1.2.1 Schaltungsarten von Ableitern

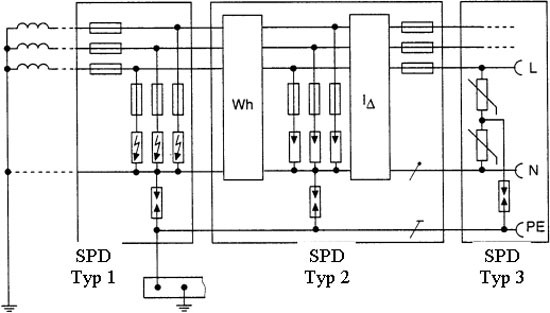

Im TT-System ist die Anwendung der 3 + 1-Schaltung grundsätzlich vorgeschrieben. Bei ande-ren Schaltungsarten wie z. B. der 4 + 0-Schaltung kann bei einem, z. B. durch Alterung leitend werdenden Ableiter das Potential am Schutzleiter auf gefährliche Spannungen angehoben wer-den, ohne dass eine Abschaltung der vorgeschalteten Schutzeinrichtungen erfolgt.

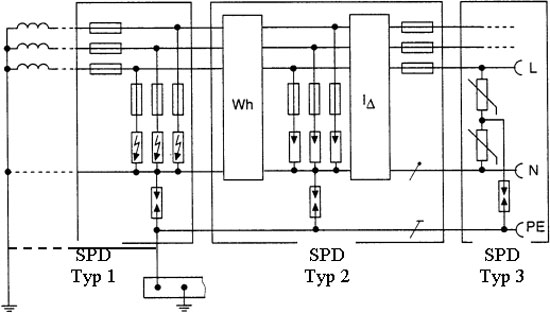

In TN-S-Systemen ist dagegen die 4 + 0-Schaltung zulässig, bei der alle Ableiter von den Au-ßenleitern und dem Neutralleiter gegen den Schutzleiter geschaltet sind. Jedoch sollte auch hier bevorzugt die 3 + 1-Schaltung eingesetzt werden.

1.2.2 Überspannungs-Schutzeinrichtungen in TN-Systemen

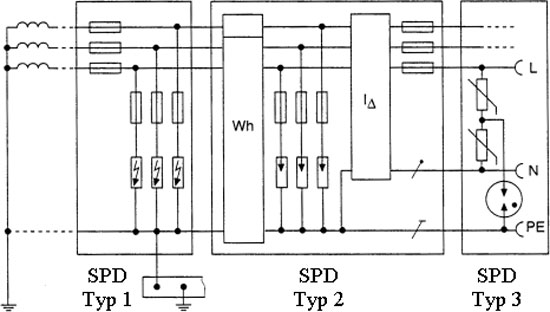

Bild 1.3: Ableiter der Typen 1 und 2 in 3 + 0-Schaltung und ein Ableiter des Typs 3 in einem TN-C-S-System

Bild 1.4: Ableiter der Typen 1 und 2 in 3 + 1 -Schaltung und ein Ableiter des Typs 3 in einem TN-S-System

Bild 1.5: Ableiter der Typen 1 und 2 in 3 + 1-Schaltung und ein Ableiter des Typs 3 in einem TT-System

1.3 Schutz des Gesamtsystems

Für einen funktionierenden Überspannungsschutz ist es erforderlich auch die Komponenten der informationstechnischen Systeme zu schützen. Das Bild 1.6 zeigt die prinzipielle Darstellung eines Überspannungsschutzes für energie- und informationstechnische Systeme.

Bild 1.6: Überspannungsschutz für die Energie und Informationstechnik

1.4 Energetische Koordination

Damit im Falle eines Blitzeinschlages eine energetische Koordination erreicht wird, sind zwi-schen den Überspannungsableitern Mindestleitungslängen einzuhalten oder es sind andere Mög-lichkeiten der Entkopplung zu wählen. Hiermit soll erreicht werden, dass der große Blitzstrom und damit die große Energie erst über die dafür ausgelegten Blitzstromableiter fließen. Erst dann sollen die Ableiter des Typs 2 durchschalten. Das Bild 1.7 (Entkopplung durch Entkopplungs-drosseln) und Bild 1.8 (Kombiableiter) zeigen Möglichkeiten zur Entkopplung zwischen Blitz-stromableitern (SPD Typ 1) und Überspannungs-Schutzgeräten (SPD Typ 2). Die Verwendung der modernen Kombiableiter führt zu einem erheblich geringeren Platzbedarf im Verteiler.

Zum Schutz empfindlicher Geräte, die sich mehr als 5 m (Leitungslänge) von den SPD Typ 2 (früher Anforderungsklasse C) befinden, sind nochmals Überspannungsschutzeinrichtungen des Typs 3 (früher Anforderungsklasse D) erforderlich, die dann die nächsten 5 m (Leitungslänge) des entsprechenden Stromkreises schützen. Beim Einsatz von Kombiableitern sind elektrische Betriebsmittel ebenfalls bis zu einer Leitungslänge von ca. 5 m nach diesem Kombigerät gegen Überspannungen geschützt. Erst mit diesen Maßnahmen und einer korrekten Leitungsverlegung sowie der Installation der Überspannungsschutzgeräte nach Herstellerangaben kann ein Über-spannungsschutz auf der Starkstromseite realisiert werden.

1.4.1 Leitungslänge der Anschlussleitungen an Ableitern

Beim Einsatz von Blitzstrom- und Überspannungsableitern ist darauf zu achten, dass die Anschlussleitungen zu den Ableitern mit ihren phasen- und erdseitigen Anschlüssen so kurz wie möglich ausgeführt werden. Die Leitungslänge sollte einen Wert von 0,5 m nicht überschreiten.

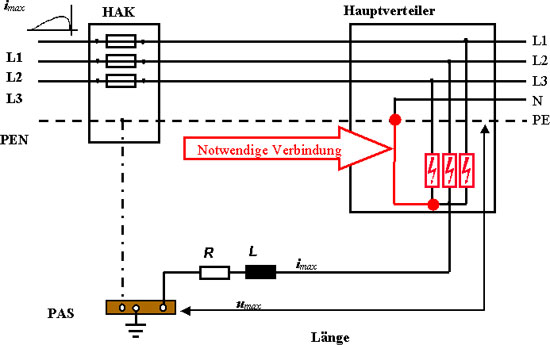

Das Bild 1.10 verdeutlicht an Hand des Anschlusses von Blitzstromableitern des Typs 1 in einem TN-C-S-System die Notwendigkeit von kurzen Anschlusslängen und des richtigen Anschlusses an den Schutzleiter.

Bild 1.10: Anschluss von Blitzstromableitern des Typs 1 in einem TN-C-S System

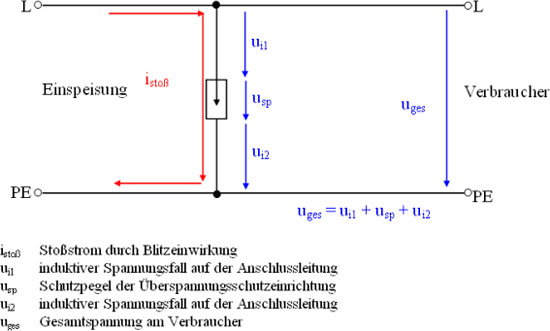

Der Grund für möglichst kurze Anschlussleitungen ist die stets vorhandene Induktivität L eines Leiters. Sie kann aufgrund der extrem schnellen Stromänderung von 100 kA/ms bis 200 kA/ms einen hohen Spannungsfall hervorrufen. Bei einem üblichen Blitzimpuls muss mit einem Spannungsfall von mindestens 1 kV pro 1 m Leitungslänge gerechnet werden.

1 kV pro 1 m

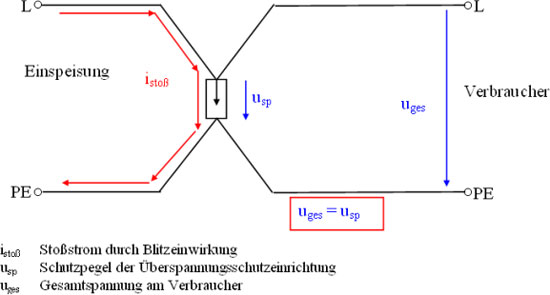

Jeder Meter Anschlussleitung bei dem oben genannten Überspannungsableiter bewirkt also eine zusätzliche Spannung von mindestens 1000 V, die sich zu dem Schutzpegel des Ableiters addiert und die sich in der durch den Überspannungsableiter geschützten Anlage auswirkt (Bild 1.11). Eine Möglichkeit, den Überspannungsschutz erheblich zu verbessern, erreicht man durch die Anwendung der V-Verdrahtung (Bild 1.12).

Bild 1.11: Auswirkung der Leitungslänge auf den Überspannungsschutz

Bild 1.12: Kompensation der Leitungslängen durch die V-Verdrahtung

Durch die V-Verdrahtung wird die Spannung uges am Verbraucher auf den Schutzpegel des eingesetzten Ableiters begrenzt.