Warenkorb

0 Punkte

Händlerauswahl

Wählen Sie den Händler aus, den Sie für Ihren Einkauf nutzen möchten.

Händler

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Fundamenterder gemäß neuer DIN 18014:2014-03 – Teil 1

Der Fachbeitrag beantwortet wesentliche Fragen rund um die 2014 neu herausgegebene Norm.

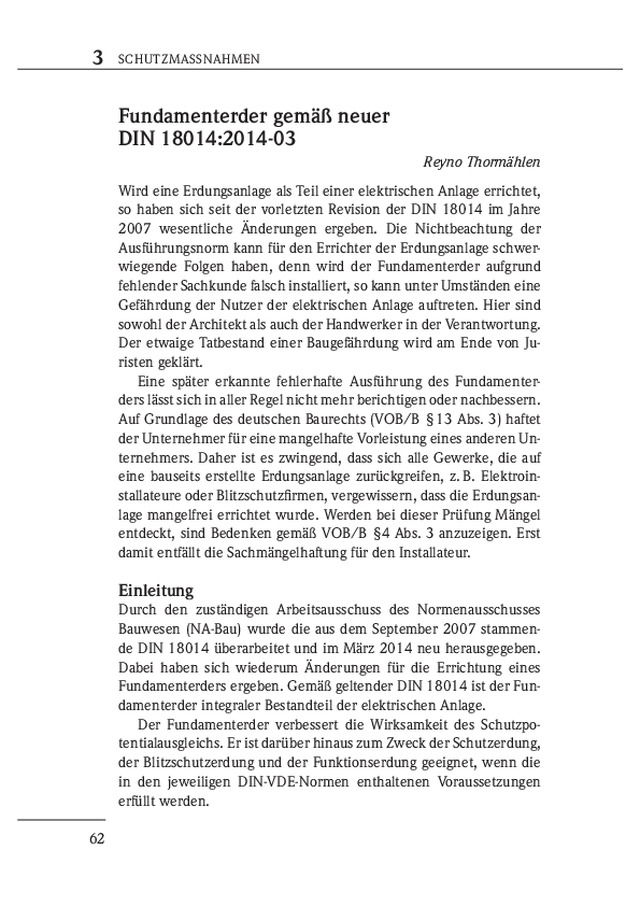

SCHUTZMASSNAHMEN 3 62 Fundamenterder gemäß neuer DIN 18014:2014-03 Reyno Thormählen Wird eine Erdungsanlage als Teil einer elektrischen Anlage errichtet, so haben sich seit der vorletzten Revision der DIN 18014 im Jahre 2007 wesentliche Änderungen ergeben. Die Nichtbeachtung der Ausführungsnorm kann für den Errichter der Erdungsanlage schwer-wiegende Folgen haben, denn wird der Fundamenterder aufgrund fehlender Sachkunde falsch installiert, so kann unter Umständen eine Gefährdung der Nutzer der elektrischen Anlage auftreten. Hier sind sowohl der Architekt als auch der Handwerker in der Verantwortung. Der etwaige Tatbestand einer Baugefährdung wird am Ende von Ju-risten geklärt. Eine später erkannte fehlerhafte Ausführung des Fundamenter- ders lässt sich in aller Regel nicht mehr berichtigen oder nachbessern. Auf Grundlage des deutschen Baurechts (VOB/B § 13 Abs. 3) haftet der Unternehmer für eine mangelhafte Vorleistung eines anderen Un-ternehmers. Daher ist es zwingend, dass sich alle Gewerke, die auf eine bauseits erstellte Erdungsanlage zurückgreifen, z. B. Elektroin-stallateure oder Blitzschutzfirmen, vergewissern, dass die Erdungsan-lage mangelfrei errichtet wurde. Werden bei dieser Prüfung Mängel entdeckt, sind Bedenken gemäß VOB/B §4 Abs. 3 anzuzeigen. Erst damit entfällt die Sachmängelhaftung für den Installateur. Einleitung Durch den zuständigen Arbeitsausschuss des Normenausschusses Bauwesen (NA-Bau) wurde die aus dem September 2007 stammen-de DIN 18014 überarbeitet und im März 2014 neu herausgegeben. Dabei haben sich wiederum Änderungen für die Errichtung eines Fundamenterders ergeben. Gemäß geltender DIN 18014 ist der Fun-damenterder integraler Bestandteil der elektrischen Anlage. Der Fundamenterder verbessert die Wirksamkeit des Schutzpo- tentialausgleichs. Er ist darüber hinaus zum Zweck der Schutzerdung, der Blitzschutzerdung und der Funktionserdung geeignet, wenn die in den jeweiligen DIN-VDE-Normen enthaltenen Voraussetzungen erfüllt werden.

SCHUTZMASSNAHMEN 3 63 Die Norm unterscheidet die Begriffe Ringerder und Fundament- erder. Als Ringerder wird ein leitfähiges Teil bezeichnet, das als ge-schlossener Ring erdfühlig in das Erdreich bzw. in die Sauberkeits-schicht eingebettet ist. Als Fundamenterder wird ein leitfähiges Teil bezeichnet, das im Allgemeinen im Beton eines Gebäudefundamen-tes als geschlossener Ring verlegt ist. Wer fordert den Fundamenterder? Das Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirt-schaftsgesetz – EnWG) fordert in §49: „(1): Energieanlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass die technische Sicherheit ge-währleistet ist. Dabei sind vorbehaltlich sonstiger Rechtsvorschrif-ten die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu beachten. (2): Die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik wird vermutet, wenn bei Anlagen zur Erzeugung, Fortleitung und Abgabe von Elektrizität die technischen Regeln des Verbandes der Elektro-technik Elektronik Informationstechnik e. V. beachtet werden.“ Die entsprechende VDE-Vorschrift ist die DIN VDE 0100-540:2012-06: „Errichten von Niederspannungsanlagen – Teil 5-54: Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel – Erdungsanlagen und Schutz-leiter“. Diese regelt in Abschnitt 542.1.1: „In Deutschland muss in allen neuen Gebäuden ein Fundamenterder nach der nationalen Norm DIN 18014 errichtet werden.“ Die Verteilungsnetzbetreiber haben diese Forderung in ihren Technischen Anschlussbedingungen für den Anschluss an das Nie-derspannungsnetz, z. B. TAB NS Nord 2012 in Kapitel 12 „Auswahl von Schutzmaßnahmen“, übernommen. Auch DIN 18012: „Haus-Anschlusseinrichtungen – Allgemeine Planungsgrundlagen“ und DIN 18015 „Elektrische Anlagen für Wohngebäude“ fordern für jeden Neubau einen Fundamenterder. Für die Planung und die Ausführung des Fundamenterders sind die allgemeinen Bestimmungen in der ak-tuellen im März 2014 neu herausgegebenen DIN 18014 festgelegt. Wer darf installieren? Da die Erdungsanlage Bestandteil der elektrischen Anlage hinter der Haus-Anschlusseinrichtung ist und daher bei der Werkstoffauswahl und der Ausführung besondere Fachkenntnisse nötig sind, darf die

SCHUTZMASSNAHMEN 3 64 Installation nur durch eine Blitzschutz-/Elektrofachkraft erfolgen. Bei Verlegung durch eine Baufachkraft muss die Abnahme durch eine Blitzschutz- oder Elektrofachkraft erfolgen. Was muss beachtet werden? Wenn kein Blitzschutzsystem vorhanden ist, ist eine Maschenweite von maximal 20 m x 20 m einzuhalten. Sind Einzelfundamente vor-handen, dann sind diese mit einer wirksamen Fundamenterderlänge von mindestens 2,5 m auszurüsten. Hierzu sollte das Fundament eine Kantenlänge von mehr als 0,6 m aufweisen. Der Abstand der Einzel-fundamente zueinander ist in der Neuausgabe nicht mehr relevant, jetzt wird jedes Einzelfundament mit einem eigenen Erder ausgerüs-tet. Die Verbindung der Fundamenterder dieser Einzelfundamente zu einem geschlossenen Ring sollte im Kellergeschoss, mindestens jedoch im untersten Geschoss oberhalb der Gründung erfolgen. Die Verbindungsleitungen müssen dabei korrosionsgeschützt verlegt sein, sofern sie im Erdreich geführt werden. Als grundlegende Korrosionsschutzmaßnahme gilt, dass Erder im Beton über eine allseitige Betonüberdeckung von mindestens 5 cm verfügen müssen. In bewehrten Fundamenten ist der Fundamenterder mit der Be- wehrung in Abständen von 2 m dauerhaft elektrisch leitend, z. B. mit Armierungsanschlussklemmen, zu verbinden (Bild 1). Das Verrödeln des Fundamenterders mit der Armierung (Bild 2) dient ausschließlich der Lagefixierung und ist keine sichere elektrische Verbindung. Bild 1: Elektrisch sichere Verbindung mit Armierungsanschlussklemme Bild 2: Verrödeln als Lagefixierung, keine sichere elektrische Verbindung

SCHUTZMASSNAHMEN 3 65 Befinden sich im Gebäude Mittelspannungsschaltanlagen, sind zusätzliche Anforderungen gemäß DIN VDE 0101 „Stark-stromanlagen mit Nennspannun-gen über 1 kV“ (Teil 1 und 2) zu beachten. Dies kann Auswirkun-gen auf die zu verwendenden Werkstoffe, Querschnitte und Verbindungsbauteile haben. Ein Beispiel zeigt Bild 3. Welche Werkstoffe dürfen verwendet werden? Als Werkstoff für den Fundamenterder darf Rundstahl mit mindes-tens 10 mm Durchmesser oder Bandstahl von mindestens 30 mm x 3,5 mm verwendet werden. Im Beton darf verzinkter oder schwarzer (unbehandelter) Stahl verwendet werden. Als Werkstoff für den Ringerder ist korrosionsbeständiges Materi- al, z. B. nichtrostender Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4571 oder gleich-wertig, zu verwenden. Dies gilt ebenso für alle aus dem Erdreich oder aus dem Beton herausgeführten Anschlussteile (z. B. Anschlussfah-nen) oder Anschlussplatten (z. B. Erdungsfestpunkte). Alle Klemm- und Verbindungsbauteile, die nicht allseits von mindestens 5 cm Beton umgeben sind, müssen ebenfalls in dauer-haft korrosionsbeständigen Werkstoffen (Werkstoff-Nr. 1.4571 oder gleichwertig) ausgeführt sein. Verbindungsstellen sind zusätzlich mit Korrosionsschutzbinde fachgerecht zu umwickeln, so dass weder Feuchtigkeit noch Schmutz eindringen und an der Kontaktstelle Übergangwiderstände verursachen kann. Feuerverzinkte Materialien sind in der DIN 18104 außerhalb des Betons nicht zulässig. Dies gilt auch für Keilverbinder, deren Ein-satz bei maschineller Verdichtung des Betons (z. B. mit Rüttlern) aus-drücklich untersagt ist. Bild 3: Schutz-, Blitzschutz- und Betriebserdung

SCHUTZMASSNAHMEN 3 66 Was sind Fundamente mit erhöhtem Erdübergangs-widerstand? Ist die notwendige Erdfühligkeit des Erders im Fundament nicht gege-ben, muss außerhalb des Fundaments ein Ringerder verlegt werden. Diese Fälle treten z. B. bei der Verwendung folgender Baumateri- alien auf: (1) wasserundurchlässiger Beton nach DIN 206-1 und 1045-2 (weiße Wanne), (2) Bitumenabdichtungen (schwarze Wanne), z. B. Bitumenbahnen, kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (KMB), (3) schlagzähe Kunststoffbahnen (z. B. PVC-Noppenfolien), (4) Wärmedämmung (Perimeterdämmung) auf den Unterseiten und Seitenwänden der Fundamente oder (5) zusätzlich eingebrachte, kapillarbrechende, elektrisch schlecht leitende Bodenschichten, z. B. aus Recyclingmaterial, Glas-schaum. In Gebieten mit hohem Grundwasserspiegel werden Bauwerke gegen eindringendes Grundwasser abgedichtet. Bei diesen sogenann-ten Wannenabdichtungen unterscheidet man braune, schwarze und weiße Wannen sowie Kombinationen aus diesen Varianten. Bei brau-nen bzw. schwarzen Wannen verhindert ein Quelltongemisch bzw. ein Bitumenanstrich oder eine robuste wasserdichte Folie das Ein-dringen des Wassers. Bei weißen Wannen kommen Betonsorten zum Einsatz, bei denen spezielle Zuschlagstoffe ein tieferes Eindringen des Wassers als 15 mm verhindern. Von weißen Wannen spricht man im Allgemeinen, wenn Betongüten mit Druckfestigkeitsklassen ab C25/C30 verwendet werden (Bild 4). In der Praxis wird häufig der Begriff „wasserundurchlässiger (WU-)Beton“ verwendet. Weitere Merkmale des wasserundurchlässigen Betons sind ein Wasserzementwert w/z-Wert ≤ 0,6 und ein Mindestzementgehalt von 280 kg/m 3 Beton. Die heutige Wärmeschutzverordnung fordert in vielen Fällen das Einbringen zusätzlicher Perimeterdämmungen. Wird diese Dämmung vollflächig unter dem Fundament ausgeführt, so liegt der Fundament-erder im Beton elektrisch isoliert gegen das Erdreich. Bei Fundamenten, die die Bedingungen nach (1) bis (5) erfüllen, ist außerhalb des Fundaments ein Ringerder zu verlegen (Bild 5). Bis-lang galt, dass lediglich bei Blitzschutzanlagen und für EMV-Zwecke

SCHUTZMASSNAHMEN 3 67 Druckfestig- keitsklasse DIN 1045:1988 Druckfestigkeitsklasse DIN EN 206-1:2001-07/ DIN 1045-2:2008-08 Anwendung B5 C 8 / 10 Sauberkeitsschicht B10 C 8 / 10 Sauberkeitsschicht B15 C 12 / 15 Sauberkeitsschicht B25 C 20 / 25 Boden-, Deckenplatte B30 C 25 / 30 Mindestanforderung WU-Beton B35 C 30 / 37 Mindestanforderung FD-/ FDE-Beton B45 C 35 / 45 Industrie-, Brücken-, Sonderbauten B55 C 45 / 55 Bild 4: Druckfestigkeitsklassen von Beton C = Concrete (Beton) Mindestdruckfestigkeit Würfel Mindestdruckfestigkeit Zylinder WU = wasserundurchlässig, FD = flüssigkeitsdicht, FDE = flüssigkeitsdicht nach Eindringprüfung Quelle: DAfStB (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton) Bild 5: Verlegung des Ring- und Fundamenterders bei einem Fundament mit erhöhtem Erdübergangswiderstand Ringerder V 4A W-St.-Nr. 1.4571 Sauberkeitsschicht Bitumenbahn Fundamenterder verzinkt Wannenkonstruktion Bewehrungseisen Verbindung Ringerder und Fundmenterder an allen Ableitungen Ableitung zum Dach bewehrte Bodenplatte Bewehrungs-anschluss Anschluss-fahnen min. 1,50 m