Warenkorb

0 Punkte

Händlerauswahl

Wählen Sie den Händler aus, den Sie für Ihren Einkauf nutzen möchten.

Händler

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Fundamenterder gemäß neuer DIN 18014:2014-03 – Teil 2

Der Fachbeitrag bietet Ihnen eine Entscheidungshilfe zur Bestimmung der Maschenweite und Werkstoffe von Ringerdern und Fundamenterdern sowie ein Beispiel-Protokoll zur Übergabe an den Auftraggeber nach Abschluss der Arbeiten.

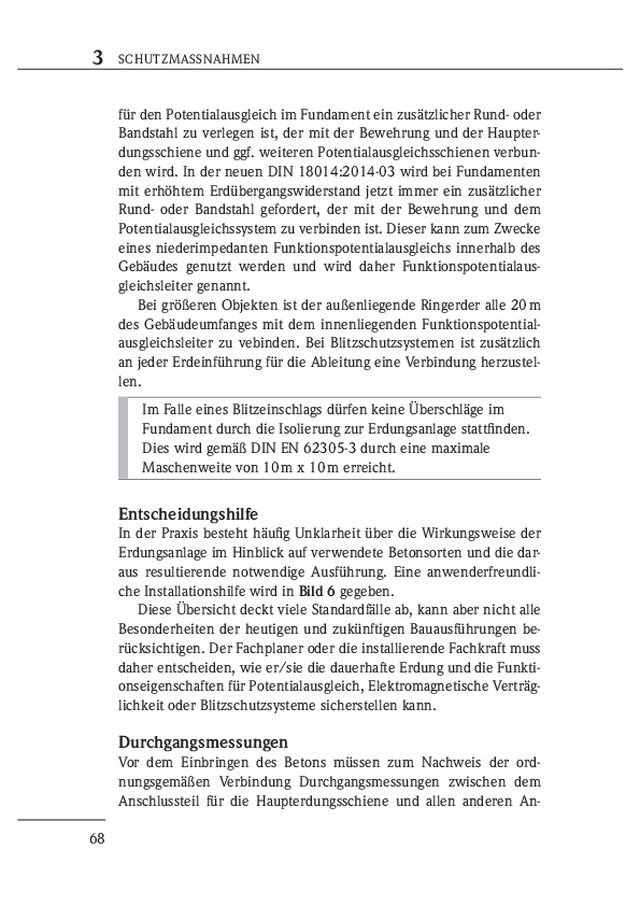

SCHUTZMASSNAHMEN 3 68 für den Potentialausgleich im Fundament ein zusätzlicher Rund- oder Bandstahl zu verlegen ist, der mit der Bewehrung und der Haupter-dungsschiene und ggf. weiteren Potentialausgleichsschienen verbun-den wird. In der neuen DIN 18014:2014-03 wird bei Fundamenten mit erhöhtem Erdübergangswiderstand jetzt immer ein zusätzlicher Rund- oder Bandstahl gefordert, der mit der Bewehrung und dem Potentialausgleichssystem zu verbinden ist. Dieser kann zum Zwecke eines niederimpedanten Funktionspotentialausgleichs innerhalb des Gebäudes genutzt werden und wird daher Funktionspotentialaus-gleichsleiter genannt. Bei größeren Objekten ist der außenliegende Ringerder alle 20 m des Gebäudeumfanges mit dem innenliegenden Funktionspotential-ausgleichsleiter zu vebinden. Bei Blitzschutzsystemen ist zusätzlich an jeder Erdeinführung für die Ableitung eine Verbindung herzustel-len. Im Falle eines Blitzeinschlags dürfen keine Überschläge im Fundament durch die Isolierung zur Erdungsanlage stattfinden. Dies wird gemäß DIN EN 62305-3 durch eine maximale Maschenweite von 10 m x 10 m erreicht. Entscheidungshilfe In der Praxis besteht häufig Unklarheit über die Wirkungsweise der Erdungsanlage im Hinblick auf verwendete Betonsorten und die dar-aus resultierende notwendige Ausführung. Eine anwenderfreundli-che Installationshilfe wird in Bild 6 gegeben. Diese Übersicht deckt viele Standardfälle ab, kann aber nicht alle Besonderheiten der heutigen und zukünftigen Bauausführungen be-rücksichtigen. Der Fachplaner oder die installierende Fachkraft muss daher entscheiden, wie er/sie die dauerhafte Erdung und die Funkti-onseigenschaften für Potentialausgleich, Elektromagnetische Verträg-lichkeit oder Blitzschutzsysteme sicherstellen kann. Durchgangsmessungen Vor dem Einbringen des Betons müssen zum Nachweis der ord-nungsgemäßen Verbindung Durchgangsmessungen zwischen dem Anschlussteil für die Haupterdungsschiene und allen anderen An-

SCHUTZMASSNAHMEN 3 69 Bild 6: Entscheidungshilfe zur Bestimmung der Maschenweite und W erkstoffe von Ringerdern und Fundamenterdern (T eil 1/2) erhöhter Erdübergangswiderstand dur ch z.B. „Schwar ze W anne“, „W eiße W anne“, vollumschlossene Perimeterdämmung … Blitzschutz- maßnahmen gefordert? Ringerder außer - halb der Boden- platte/Dämmung Maschenweite ≤ 10 m x 10 m dauerhaft korrosi- onsbeständig Ringerder außerhalb der Bodenplatte/Däm- mung Maschenweite ≤ 20 m x 20 m dauerhaft korrosions- beständig Potentialaus- gleichsleiter innerhalb der Gebäudefun- damente, Ma- schenweite ≤ 20 m x 20 m Mindestens alle 20 m des Gebäudeumfangs eine V er - bindung zwischen Ringerder und Potentialausgleichslei- ter , bei Blitzschutzsystemen mindestens eine V erbindung je Ableitung. Planungsbeginn ja ja nein nein

SCHUTZMASSNAHMEN 3 70 Bild 6: Entscheidungshilfe zur Bestimmung der Maschenweite und W erkstoffe von Ringerdern und Fundamenterdern (T eil 2/2) Einzelfundamente z. B. für Bauwerksstützen vorhanden? bewehrte Fundamente? Fundmenterder aller Einzel- fundamente zum geschlos- senen Ring verbinden Maschenweite ≤ 20 m x 20 m dauerhaft korrosions- beständig jedes Fundament mit einem Fundamenterder von ≥ 2,5 m Länge ausrüsten Alle 2 m eine V erbindung des Fundamenterders/ Potentialausgleichsleiters mit der Armierung unbewehrte Fundamente/Faserbeton/ W alzbeton? Fundamenterder Maschenweite von ≤ 20 m x 20 m i.d.R. korrosions- beständig Dokumentation und Ende Fundamenterder Maschenweite von ≤ 20 m x 20 m i.d.R. dauerhaft korrosions beständig Anschlussteile für den Anschluss an die Haupter - dungsschiene, Ableitungen eines Blitzschutzsystems; Anschlussfahnen sollten von der Eintrittsstelle in den jeweiligen Raum eine Länge von mindestens 1,5 m haben dauerhaft korrosions- beständig ja ja nein nein

SCHUTZMASSNAHMEN 3 71 schlussteilen durchgeführt werden. Die Messungen mussten bis-lang Widerstandswerte ≤ 1 Ω aufweisen. In der neuen Ausgabe der DIN 18014 wird dieser Schwellenwert auf ≤ 0,2 Ω gesenkt. Es sind Messmittel nach DIN EN 61557-4 (VDE 0413-4) zu verwenden. Der Messstrom beträgt nach DIN EN 61557-4 (VDE 0413-4) innerhalb des kleinsten Messbereichs 200 mA. Dokumentation Nach Abschluss der Verlegung des Fundament- bzw. Ringerders ist eine Dokumentation anzufertigen. Diese Dokumentation muss ent-halten: Verlegeplan der Erdungsanlage, Fotografien der Gesamterdungsanlage, Detailaufnahmen von Verbindungsstellen, z. B. zu Haupterdungs- schienen, Anschlussteilen der Blitzschutzanlage, Ergebnisse der Durchgangsmessungen. Später nicht mehr zugängliche Teile sind gemäß DIN 18014 Abschnitt 7 anhand von Fotoaufnahmen zu dokumentieren, damit die fachge-rechte Installation auch nach dem Einbringen des Betons zweifelsfrei nachgewiesen werden kann. Baubegleitende Prüfungen und/oder Teilabnahmen während der Bauphase sind ein wirksames Mittel, um die Mangelfreiheit der Werkleistung zu belegen. Nach Abschluss der Arbeiten wird dem Auftraggeber ein Protokoll mit Angaben zum Gebäude, des Errichters und der Erdungsanlage (eingesetzte Werkstoffe und Form), eine Fotodokumentation, Plan-dokumentation und der messtechnische Nachweis, wie Durchgangs-messung und ggf. auch Erdausbreitungswiderstand (abhängig von der Anlagendimension), übergeben. Ein Beispiel zeigen die Bilder 7a und 7b. Praxistipp 1: Der Errichter der Erdungsanlage muss die ver- wendeten Verbindungsbauteile und abgehenden Anschlussfahnen/Anschlussteile vor dem Verfüllen mit dem Beton fotografisch nach-vollziehbar dokumentieren. Diese Stellen sind in der Ausführungs-zeichnung (Verlegeplan) eindeutig zu kennzeichnen. Praxistipp 2: Es wird allen Gewerken, z. B. Elektroinstallateuren oder Blitzschutzerrichtern, die auf bauseits erstellte Erdungsanlagen nach DIN 18014 zurückgreifen, dringend empfohlen, sich vor Leis-

SCHUTZMASSNAHMEN 3 72 tungsausführung die vollständige Erder-Dokumentation vorlegen zu lassen. Fehlt diese oder ist sie unvollständig, ist der Kunde schriftlich darauf hinzuweisen. Liegen offensichtliche, schwerwiegende Mängel bei der Erdungsanlage vor, so wird empfohlen, dem Kunden neben dem schriftlichen Hinweis Ersatzmaßnahmen (z. B. zusätzliche Ring-erder) anzubieten. Fazit Die Anforderungen an eine Erdungsanlage sind hoch. Sie soll ein Ge-bäudeleben lang halten und die ihr zugedachte Funktion als Schutz-erdung dauerhaft erfüllen. Für den Betrachter ist sie dabei weitge-hend unsichtbar, da sie sich im Beton oder im Erdreich befindet. Bild 7a: Dokumentation der Erdungsanlage nach DIN 18014

SCHUTZMASSNAHMEN 3 73 Der Beitrag zeigt, dass eine sorgfältige und fachgerechte Ausfüh- rung außerordentlich wichtig ist. Verlässt man sich nur auf eine spä-tere messtechnische Beurteilung der Güte einer Erdungsanlage, ist dies nicht erfolgversprechend. So bleiben z. B. Querschnittsminde-rungen infolge von Korrosion lange Zeit unentdeckt. Des Weiteren ist es später nur mit hohem Aufwand möglich, den Erdungswiderstand exakt zu ermitteln, da dann fremde geerdete Systeme (z. B. Leitun- Bild 7b: Dokumentation der Erdungsanlage nach DIN 18014)

SCHUTZMASSNAHMEN 3 74 gen der Versorgungsnetzbetreiber) in das Gebäude eingeführt sind und diese in aller Regel nur mit hohem Aufwand zu trennen sind. Die Erdungsanlage bildet später nur noch einen Teil der gesamten Erdungsimpedanz. Die heute verwendeten modernen Betonsorten bestimmen durch ihre verminderte Erdfühligkeit (Leitfähigkeit durch entsprechende Wassereindringtiefe bis hin zur Isolierung) entscheidend die Ausfüh-rung der Erdungsanlagen. Literatur DIN 18014:2014-03 „Fundamenterder – Planung, Ausführung und Dokumentation“, Beuth-Verlag, Berlin DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3): 2011-10 „Blitzschutz – Teil 3: Schutz von baulichen Anlagen und Personen“, Beuth-Verlag, Berlin DIN EN 62305-3 Beiblatt 1 (VDE 0185-305-3 Beiblatt 1): 2012-10 „Blitzschutz – Teil 3: Schutz von baulichen Anlagen und Perso-nen – Beiblatt 1: Zusätzliche Informationen zur Anwendung der DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)“ Betontechnische Daten: Ausgabe 2009, Herausgeber: Heidelberg Cement AG, Entwicklung & Anwendung, Oberklamweg 6, 69181 Leimen VDB-Montagehandbuch: Stand 2014. Herausgeber: VDB, Verband Deutscher Blitzschutzfirmen e.V., Steinfelder Gasse 9, 50670 Köln, www.blitzschutz.eu Autor Nach seinem Studium der Elektrotechnik war Reyno Thormählen zu-nächst in einem Ingenieurbüro für Automatisierungstechnik beschäf-tigt, bevor er von 1991 bis 1992 Leiter des CIP-Pools im Rechenzen-trum der Technischen Universität Hamburg-Harburg (TUHH) wurde. Seit 1998 ist er Geschäftsführender Gesellschafter der Hans Thor-mählen GmbH & Co. KG und seit 2007 zusätzlicher Geschäftsführer des Ingenieurbüros THOR-DONAR GmbH. Zu seinen Arbeitsschwer-punkten gehören Erdung, Potentialausgleich, Überspannungsschutz und Blitzschutz. Zudem ist er Mitglied in verschiedenen Gremien wie dem Arbeitskreis AK 251.07 (DIN EN 62305-3) und dem Tech-nischen Ausschuss des VDE/ABB.