Warenkorb

0 Punkte

Händlerauswahl

Wählen Sie den Händler aus, den Sie für Ihren Einkauf nutzen möchten.

Händler

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Elektroinstallation in Wohngebäuden - Teil 24 - Beleuchtung in Wohngebäuden - Teil 2

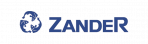

Elektroinstallation in Wohngebäuden - Teil 24 - Beleuchtung in Wohngebäuden - Teil 2 Die Gleichmäßigkeit der Beleuchtungsstärke und Leuchtdichteverteilung und die Beeinflussung des Menschen durch Lichtfarben Gleichmäßigkeit der Beleuchtungsstärke und Leuchtdichteverteilung Durch eine ausreichende Gleichmäßigkeit der Beleuchtungsstärken wird die Adaption des Auges, d. h. das Einstellen auf unterschiedliche Helligkeitswerte erleichtert. Gleichzeitig ist die Erfüllung der Anforderungen an die Gleichmäßigkeit eine der Grundvoraussetzungen für eine angemessene Leuchtdichteverteilung zwischen dem Bereich der Sehaufgabe und dem Umgebungsbereich. Erreichen lässt sich dieses nur durch eine ausreichende Anzahl an Leuchten. Problem: Gerade hohe Beleuchtungsstärken stehen dem in Wohnräumen angestrebten wohnlichen Charakter entgegenstehen. Gute Ergebnisse lassen sich mit direkt/indirekt Beleuchtungen mit einem relativ hohen indirekten Anteil erzielen, z. B. durch Lichtfluter. Durch helle Decken wird in solchen Räumen eine hohe Gleichmäßigkeit bei geringer Gefahr von Blendungen erreicht und ein angenehmes Beleuchtungsklima geschaffen (Bild 5). Bild 5: Vorwiegend indirekte Beleuchtung durch Wandleuchten (Quelle: www.licht.de) Begrenzung der Blendung Eine erhöhte Gefahr zur Blendung besteht beim Einsatz von hellen Lichtquellen mit relativ kleinen Abmessungen und konzentrierter Lichtabgabe (hohe Leuchtdichte), wie z. B. bei Hochvolt- und Niedervolt-Halogenglühlampen oder LEDs mit geringem Ausstrahlungswinkel. Quelle: www.voltimum.de

Hier ist auf die richtige Anordnung der Leuchten und die gute Abschirmung der Lampen durch Leuchtenabdeckungen zu achten. Großflächige Lichtquellen, wie Leuchtstofflampen, können ebenso wie indirekte Beleuchtungen die Blendungsgefahr erheblich verringern. Unabgeschirmte Lichtquellen dürfen nicht im Blickfeld des Nutzers oder Betrachters liegen. Dieses gilt besonders für Wandleuchten und Leuchten in Regalen und über Arbeitsflächen in Küchen oder in ähnlichen Räumen (Bild 6). Bild 6: Arbeitsplatzbeleuchtung in einer Küche - großflächige Lichtquellen verringern die Blendung (Quelle: www.licht.de) Lichtrichtung und Schattigkeit Zum plastischen und räumlichen Sehen sowie zum Erkennen der Oberflächenbeschaffenheit von Gegenständen ist eine ausreichende Schattenbildung notwendig. Bei der Planung von Beleuchtungsanlagen ist darauf zu achten, dass durch gerichtetes Licht und durch einen geeigneten Lichteinfall ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Licht und Schatten erreicht wird. Der Verlauf der Schattenränder sollte weich und die Tiefe der Schatten gering sein. Bild 7: Beispiel für die Schattenbildung an einem Würfel (Quelle: www.licht.de) a) Angenehme Schattenbildung – die Form und die Kanten sind gut erkennbar b) Fast gleichmäßige Beleuchtung von allen Seiten – Quelle: www.voltimum.de

die Form und die Kanten sind kaum erkennbar c) Beleuchtung nur von einer Seite – der Würfel erscheint mit einem „harten“, unangenehmen Schlagschatten Bei Allgemeinbeleuchtungen kann die Schattigkeit über das Verhältnis von zylindrischer Beleuchtungsstärke E z zu horizontaler Beleuchtungsstärke E h bewertet werden. Eine zu harte Schattenwirkung kann vermieden werden, wenn in Augenhöhe (ca. 1,2 m für sitzende und ca. 1,7 m für stehende Personen), das Verhältnis von E z : E h einen Wert von mindestens 0,3 erreicht. Beeinflussung des Menschen durch Lichtfarben Die Farbtemperatur bestimmt den Eindruck, den das Auge von der Farbe des „weißen“ Lichts bekommt. Zum Beispiel wirkt das Tageslicht am Morgen anders als am Mittag und bei bedecktem Himmel anders als bei hellem Sonnenschein. Bei der Beleuchtung von Innenräumen mit künstlichem Licht wird unterschieden zwischen: Warmweißen Lichtfarben (ww) Farbtemperaturen im Bereich unter 3300 K Neutralweißen Lichtfarben (nw) Farbtemperaturen im Bereich 3300 K - 5300 K Tageslichtweißen Lichtfarben (tw) Farbtemperaturen im Bereich über 5300 K In Abhängigkeit von der Farbtemperatur gibt es Beleuchtungsstärken, die vom Menschen als angenehm oder unangenehm empfunden werden. Beispielsweise wirkt „weißes“ Licht mit einer hohen Farbtemperatur, d. h. mit hohen Blauanteilen, ungemütlich und bedrückend, wenn es bei niedrigen Beleuchtungsstärken angewendet wird. Im Gegensatz dazu wirken „warme“ Lichtfarben bei geringen Beleuchtungsstärken erholsam und strahlen Gemütlichkeit aus. Die Reaktion des Menschen auf unterschiedliche Lichtfarben und Beleuchtungsstärken kann für therapeutische Zwecke, z. B. von Demenzkranken und älteren Personen, durch Beeinflussung der biologischen Uhr genutzt werden (Bild 2). Licht mit hoher Farbtemperatur kann bei hohen Beleuchtungsstärken von mindestens 2000 lx das Tageslicht simulieren und ist so in der Lage, die Menschen zur leistungsorientierten Tageslichtphase anzuregen. Dagegen ermöglicht warmes Licht mit geringer Beleuchtungsstärke eine Vorbereitung des Menschen auf die erholungsorientierte Schlafphase. Durch den Einsatz von entsprechenden LED-Leuchten kann die Beleuchtungsstärke und Lichtfarbe auf relativ einfache Weise an den jeweiligen Bedarf bzw. an gewünschte Akzente oder Stimmungen angepasst werden (Bild 8). Quelle: www.voltimum.de

Bild 8: Farbiges Licht für jede Stimmung mit LEDs (Quelle: www-licht.de) Farbwiedergabeeigenschaften und Farbwiedergabeindex Jede Lichtquelle, ob natürlich oder künstlich, hat spezielle Farbwiedergabeeigenschaften, die durch den Farbwiedergabeindex R a angegeben wird. In Wohngebäuden und Wohnräumen sollte mindestens ein Farbwiedergabeindex von R a = 80, besser noch R a = 90 erreicht werden. Quelle: www.voltimum.de